| 史海浮沉 |

| 当年我搭乘光华轮回祖国(附图片) |

| 发布日期:2022-11-11 作者:陈浩琦 字号:[ 大 中 小 ] |

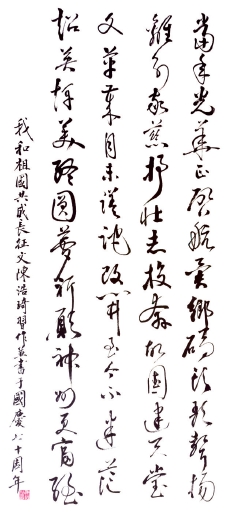

侄子芝鸿供职于中远海运集团,近日给我邮来了一个视频——广东电视台“解密档案”节目《中国第一船印尼接侨记》。从中我看到了光华轮半个世纪前去印尼接侨的历史,知道了敬爱的周总理还为她倾注过心血,十分感慨。我自己也是乘光华轮回国的印尼归侨,瞬间引发了对光华轮的美好回忆。 我是印尼坤甸中华中学1964年应届初中毕业生,那年我13周岁。时任教导主任的哥哥问我想不想回中国,我毫不犹豫:“做梦都想!”就这样,母校把我推荐给中华公会,中华公会再推荐给中国驻雅加达总领事馆,总领事苏生给我签发了一纸“归国证明书”,保送我回中国“深造”。1964年7月5日,我们西加里曼丹的回国人员乘船前往雅加达,在雅加达篮球总会住了近一个月后,于8月5日乘光华轮离开丹绒不绿港。 光华轮好大,据说有14000多吨。沿着舷梯拾级而上,感觉真高!我一边爬舷梯,一边庆幸自己“一步登天”,离开那前途未卜的印尼,进入了社会主义的新中国。祖国在我心中就是天堂,一切就像在电影《兰兰和冬冬》《两个小组球队》里看到的那样,人人学雷锋,纯洁、友好,乐于助人。 当光华轮徐徐开动,船上船下同声高唱《歌唱祖国》,那激动人心的情景至今历历在目。在船上,听着音箱里传出的才旦卓玛《唱支山歌给党听》的歌声,看着那些来自祖国大陆的船员,感觉都是那么亲切。我是全船年纪最小的,所有人都把我当小弟弟看。船上有钢琴,有乒乓球台,伙食也不错。一切都很新鲜,我在船上上蹿下跳,根本顾不上想家。我们多数人都住在船底——四面都是钢板的五等舱。给我签发归国证明书的苏生总领事离任回国,就住在船上最高的地方一等舱,我也常去他那里“串门”。 船到了南海,遇到了8级台风,风刮得“乌天黑地”,绝大多数人都晕船、呕吐,我是旅客中仅有的还能去餐厅吃饭的三个人之一,但也吃不了多少。大风过后,风平浪静。湛蓝的海水煞是好看。居然还有不明国籍的军舰尾随我们的船。第七天,我们终于见到了祖国的陆地。8月12日上午,船驶入珠江口,一道黄色和蓝色的分界线把水域分成了两半。 船驶过虎门,我们远眺当年林则徐销烟时打英国军队的炮台。船在珠江抛锚,有小船开过来,给我们送来了新鲜蔬菜。晚上,我们美美地聚餐,然后和船员们一起联欢。我也有一个节目:钟廷旭老师拉小提琴,我用吉他为他伴奏。 8月13日,船终于靠了岸,我们依依不舍地离开了光华轮。那天的广州真热,比印尼还热得多。下了船,码头上已经有绿豆汤等着我们。我们学生都被送到位于石牌的广州华侨补校的归侨学生接待站。半个月后,我与其他许多同学,包括一批柬埔寨归侨一起,于9月1日“服从祖国分配”到了武汉,成了武汉华侨补校的一名学生,从此开始了新的生活。 归国之前,我对祖国的全部印象都是从中国的电影和小说里了解的,对祖国的一切都充满了好奇和憧憬。当年,我国拍摄的大型宽银幕文献纪录片《祖国颂》在小小的坤甸引起轰动,一部拷贝在中华和逸仙两家电影院跑片,一天4场演了两个星期!我自己就看了3次。影片中的每一个镜头都让我热血沸腾。我也曾梦想自己真的戴上了红领巾,这个梦想终于在抵达广州黄埔港后变成了现实。 1977年恢复高考,我考入武汉化工学院自动化专业,成了“老三届”中少数能赶上“末班车”上大学的幸运儿。大学毕业后分配到北京化工学校(现北京化工大学西区)教专业课,此后调到国务院侨务办公室,从事外交工作,直至退休。我小时候在坤甸,曾在学校钢笔书法比赛中得过冠军。于是学校选派我去中华公会义务抄写,每天的奖赏是午餐有一包香蕉叶包的我最喜欢的鸡饭,最后还有幸被邀请到中国驻坤甸领事馆去看电影。领事馆的工作人员和我握手时,我肃然起敬,甚至有一种莫名的崇拜。真没想到,后来我自己也从事了这份工作。 回想起来,是光华轮把我带到中国,成就了我这一生,是光华轮给了我对祖国美好未来的憧憬,也给了我克服一切困难、坚持一生的极大动力。半个世纪过去了,祖国虽然经历过坎坷,但无论如何,在中国共产党的领导下,中国式现代化道路已经越走越宽广,越走越敞亮。 【作者退休前系我国外交官,曾先后在我驻荷兰大使馆、驻纽约总领事馆以及驻悉尼总领事馆工作】 陈浩琦的书法作品 |