| 在航运“双碳”行动中构建满足全生命周期碳减排要求的低碳/零碳燃料供应链(附图片、编者按) |

| 发布日期:2022-09-23 作者:何延康 雷伟 秦傲寒 字号:[ 大 中 小 ] |

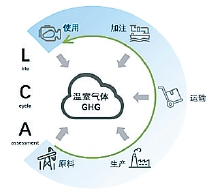

编者按: 党的十八大以来,习近平总书记围绕生态文明建设作出一系列重要论断,形成了习近平生态文明思想,把我们党对生态文明建设规律的认识提升到一个新境界。为我们准确把握绿色发展的内涵、实现方式,为经济高质量发展铺就绿色底色,提供了重要遵循。绿色发展是一种全新的发展理念与模式,要求更加自觉地推动绿色、循环、低碳发展。中远海运集团重组成立以来,始终积极顺应绿色、低碳、智能航运发展新趋势,着力探索发挥绿色低碳智能在航运业中的关键作用。 近年来,集团制定并积极落实“双碳”行动方案,不断加快船队绿色低碳发展和低碳新能源项目建设,加大岸电使用力度,加快推动绿色清洁能源替代燃料供应保障体系建设。绿色低碳的追求是一个持续探索并不断深入实践的过程。为此,我们需要始终保有对新技术手段、制备工艺和应用前沿进行充分研究、评析和吸收的热忱,收获更加具有现实意义和引领效应的减碳路径、绿色航迹,为推动全球航运业低碳化发展、健康可持续发展提供中远海运方案。 关键提示 为突破供应瓶颈,推动低碳/零碳燃料的规模化应用,可从3个方面逐步提高供应能力: 一是改善低碳/零碳燃料制备工艺过程,建立绿色制备工厂,实现满足全生命周期碳排放要求的燃料规模化生产,保障航运业减排需求和能源需求。 二是根据航运业未来发展需求,逐步完善港口低碳/零碳燃料储存和加注基础设施,分批分段建立完备的低碳/零碳燃料储存加注网络。 三是建立低碳/零碳燃料加注规范法规体系,填补低碳/零碳燃料水上加注作业的监管空白,保障船舶加注作业安全。 2018年,国际海事组织(IMO)制定了《IMO船舶温室气体减排初步战略》,设定了2050年航运业温室气体排放量相比2008年下降50%、21世纪末实现温室气体零排放的主要目标。2021年11月,IMO决定修订初步战略,提高减排要求,提前实现航运业温室气体零排放。 2020年,全球航运业仍以燃料油为主要能量来源,每年温室气体排放量超过10亿吨,约占全球碳排放的3%。面对巨大的减排压力,仅通过技术手段提高能效无法实现减排目标,应用低碳/零碳燃料是实现航运业中长期减碳目标的根本性解决方案。 随着对低碳/零碳燃料探索的深入,航运业普遍认为LNG、甲醇、氢和氨是可供选择的优质替代燃料。而低碳/零碳燃料供应链的供应能力正逐渐成为制约低碳/零碳燃料规模化应用的最大挑战之一。 当前,绿色制备工艺生产的低碳/零碳燃料远不能满足航运业数以亿吨的燃料消耗量,例如,绿色电制燃料全球年产量仅在百万吨量级。即使选用的低碳/零碳燃料自身性能优异,若无法满足能源需求,航运业也无法实现减碳目标。 本文从全生命周期碳排放、可获得性、可持续性等方面介绍低碳/零碳燃料供应链制备、储运、分销等环节的现状和发展趋势,基于航运业减排目标、能源需求和政策要求分析低碳/零碳燃料供应链的供应能力,针对满足全生命周期减排要求的低碳/零碳燃料供应能力与航运业未来能源需求之间的矛盾,梳理低碳/零碳燃料供应链的薄弱环节并提出建议。 对燃料开展全生命周期碳排放评估已成国际共识 相较于传统燃油,船舶使用低碳/零碳燃料在理想状态下可实现碳减排。但当低碳/零碳燃料是通过传统化石燃料制备时,在生产过程中仍会产生大量二氧化碳。这种减排方式实质上是将船舶航行时排放的二氧化碳转移到燃料制备时进行排放。且由于制备过程中多次能量转换带来的损耗,基于化石燃料制备的低碳/零碳燃料产生的二氧化碳必然高于直接使用化石燃料。例如,若考虑制备过程中的碳排放,使用基于煤炭和天然气制取的甲醇产生的二氧化碳分别是轻柴油的11.9倍和4.3倍,不同的制备原料和制备工艺均会影响全生命周期碳排放。因此,仅仅核算使用燃料时产生的碳排放无法保证是否真正实现碳减排,应针对燃料开展全生命周期碳排放评估。 燃料全生命周期碳排放评估是指从燃料生产到船舶使用期间的温室气体排放评估,包括从最初的燃料生产(原料获取、原料运输、燃料制备)、运输至船舶燃料舱(燃料运输、燃料加注)到船舶动力输出(燃料使用)的整个燃料利用过程。由于同一种低碳/零碳燃料,采用的生产或运输方式不同,其全生命周期碳排放也会存在差异,需要制定科学、统一的方法用于评估各种情况下燃料的全生命周期碳排放。 欧盟于2021年7月公布的“Fit for 55”的一揽子气候计划中,提出了燃料全生命周期温室气体强度值的核算方法,并确定了几种低碳/零碳燃料在特定制备路径下的全生命周期温室气体强度典型值和默认值。 IMO预计在2022年12月发布《船用燃料生命周期温室气体和碳强度导则》,导则将涵盖燃料全生命周期温室气体排放核算方法、特定情况下燃料的默认排放值或实际排放值,以及燃料认证计划和审查制度等内容。 通过全生命周期的方式核算低碳/零碳燃料的碳排放已成为国际航运业共识。未来,低碳/零碳燃料将在制取原料和制备工艺上严格控制碳排放,逐步从化石燃料制取转向绿色制取,实现从生产、运输到使用的全生命周期碳减排。 降低运输过程中碳排放是实现全生命周期碳减排的重要手段 长期以来,甲醇、氢、氨等低碳/零碳燃料均是重要的化工材料,也是常见的运输货物,化工行业在低碳/零碳燃料的工业应用上积累了相当丰富的使用经验。 2020年,我国甲醇和氨的进出口量高达1312.7万吨和116.7万吨,旺盛的贸易需求带来了成熟的储运技术和完善的规范标准体系,能够安全可靠地采用公路、铁路、管道和船舶进行低碳/零碳燃料的运输。 除储运技术成熟外,低碳/零碳燃料的运输网络也相当完善。在制造端,低碳/零碳燃料的生产工厂遍布全球;在消费端,农业生产和工业生产对低碳/零碳燃料的化工属性存在旺盛需求。星罗棋布的制造工厂和消费市场,形成了庞大的贸易需求,推动建立了低碳/零碳燃料完善的运输网络。 在加注方面,低碳/零碳燃料的加注操作可分为槽车加注、岸基加注和船对船加注。目前,低碳/零碳燃料的加注操作实例较少,仅LNG燃料有水上加注案例。但低碳/零碳燃料作为运输货物的装卸货作业已是化工行业和交通运输行业日常生产实践中的常见操作,拥有丰富的实践经验和相当成熟的技术基础,形成了相当规范的操作流程要求。加注作业和装卸货作业的区别在于,液氨加注的目标是燃料舱而不是储罐。在技术上,低碳/零碳燃料的加注作业并不存在难点。 甲醇、氢、氨等低碳/零碳燃料作为常见的化工贸易品,全球已有大量包含低碳/零碳燃料储供功能的危化品码头,在功能上能够提供低碳/零碳燃料储存加注服务。但危化品码头数量较少、分布集中,难以满足未来航运业大量的低碳/零碳燃料加注需求。 低碳/零碳燃料运输过程中的碳排放不可忽视。根据欧盟可再生能源指令(RedII)提供的燃料全生命周期碳排放默认值计算案例,基于秸秆颗粒制造的燃料运输距离小于500公里时,运输过程产生的碳排放为3.6CO2/MJ,占全生命周期碳排放的36%;当运输距离大于10000公里时,运输过程产生的碳排放为10CO2/MJ,占全生命周期碳排放的61%。 因此,降低运输过程中的碳排放是实现全生命周期碳减排的重要手段。可通过合理规划供应链基础设施的地理位置、采用高效的运输载具和在运输过程中使用绿色能源等方式,降低整体运输距离,提高运输载具能效,控制运输过程中的碳排放。 完善法规加强全生命周期碳减排基础设施建设迫在眉睫 从供应链角度分析,低碳/零碳燃料的主要优势在于中游储运。低碳/零碳燃料均是工业界常见的化工产品,储运安全可靠,生产实践经验丰富。通过参考其他工业部门的使用经验和技术,建议完善储存加注设施,形成强大的供应能力,为航运业建立完整的低碳/零碳燃料分销网络。 低碳/零碳燃料供应链的薄弱环节主要在于制备和加注。低碳/零碳燃料主要的生产方式产生大量的二氧化碳,无法实现全生命周期碳减排;燃料加注的规范法规体系尚未建立,加注基础设施规模不足以支撑未来庞大的低碳/零碳燃料动力船队。 在供应链上游,低碳/零碳燃料的工业产能产量能够满足航运业的能源需求。但目前低碳/零碳燃料主要使用化石能源制取,且制备过程中也会释放温室气体。因此,通过现有工业手段制取获得的低碳/零碳燃料在生产阶段即会产生大量的二氧化碳。从全生命周期角度考虑,这种低碳/零碳燃料并不是“低碳/零碳”,碳排放甚至高于燃料油。 为获得全生命周期意义上的低碳/零碳燃料,航运业已联合能源化工行业,采用绿色的生产工艺和制备原料开发零排放制备技术,投产绿色工厂。但目前绿色制备工艺仍存在技术不成熟、生产效率低、反应过程不稳定和经济成本不确定的问题,工业化生产尚未实现,低碳/零碳燃料产量难以支撑航运业的能源需求。此外,由于技术不成熟、产量过低,低碳/零碳燃料的经济成本难以估量,目前仍存在较大的商业风险。 低碳/零碳燃料的加注是燃料供应链的最后一环,连接燃料供应链和燃料使用终端。尽管在技术上低碳/零碳燃料的加注不存在难点,且将危化品码头进行简单改装即可满足船舶的加注需求,但从监管角度而言,普通货船能否停靠危化品码头开展加注及相关操作作业尚无明确的规范法规及监管规定。除了规范法规和监管规定存在空白,现有的危化品码头数量和分布难以满足未来船舶的加注需求。因此,已有部分航运公司与港口管理部门合作,建立低碳/零碳燃料水上加注的规范法规体系,并在主要港口和航线投资建设低碳/零碳燃料的加注设施。 三个方面提高低碳/零碳供应能力 随着航运业减排行动的深入进行,阻碍低碳/零碳燃料在航运业规模化应用的最大问题来自于供应链孱弱的供应能力。为突破供应瓶颈,推动低碳/零碳燃料的规模化应用,可从以下3个方面逐步提高供应能力:一是改善低碳/零碳燃料制备工艺过程,建立绿色制备工厂,实现满足全生命周期碳排放要求的燃料规模化生产,保障航运业减排需求和能源需求。二是根据航运业未来发展需求,逐步完善港口低碳/零碳燃料储存和加注基础设施,分批分段建立完备的低碳/零碳燃料储存加注网络。三是建立低碳/零碳燃料加注规范法规体系,填补低碳/零碳燃料水上加注作业的监管空白,保障船舶加注作业安全。 在低碳/零碳燃料供应链发展过程中,一些航运巨头正积极参与供应能力建设。马士基和达飞与能源化工行业合作,投产建设生物制甲醇和生物制甲烷生产线,新加坡港务局也联合一部分航运公司建设氨燃料储存加注设施。通过参与建设低碳/零碳燃料供应链,获取准确丰富的供应链信息,有助于航运公司做出正确的燃料决策,确保获得充足燃料供应,减少航运业能源转型带来的附加成本。 (作者单位系中国船级社武汉规范研究所) 全生命周期碳排放概念图 |