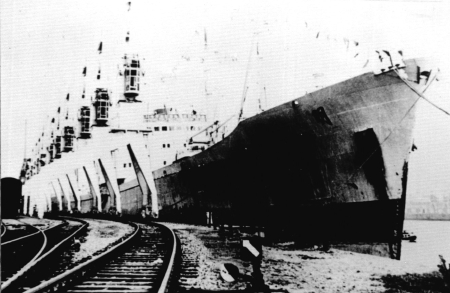

| 黎明轮:最早贯通南北航线(附图片) |

| 发布日期:2021-06-04 作者:佟成权 柳邦声 访问次数: |

奋斗百年路 启航新征程 南北航线是指中国台湾海峡以南和以北的港口之间的航线,这是中国海上运输的大动脉。1950年,朝鲜战争爆发,美国在出兵侵略朝鲜的同时,还部署第七舰队在台湾海峡游弋,派遣海、空军进驻台湾,实际上军事封锁了台湾海峡。我国沿海运输大动脉的南北航线在帝国主义的武力干涉下被人为地切断,悬挂五星红旗的船舶被分割在华南和华北两地,造成南船不能北上、北船不能南下的局面。当时,中国对外贸易海运物资有80%以上是由华北港口进出,但中国自营远洋船舶有70%集中于华南而不能北上,致使华南各港的外贸进出口和沿海运输的任务相当繁重,码头、仓库、机械设备不够使用,加上湛江港因装运援越物资经常封港,从而又造成华南港口压船、压货、压港的严重局面。这种情况严重影响了中国外贸和国家经济的发展。 贯通南北航线,是中国外贸和对外援助的需要,也是出于战备的考虑。当时美国正在扩大对越南的侵略战争,一旦华南港口处于被封锁或战争环境,中国远洋运输船队仍需坚持完成援外物资和对外贸易物资的运输任务,不致被困在华南港口而遭受破坏。鉴于此,也急需解决南北航线贯通的问题。 1968年2月29日,中远广州分公司黎明轮率先北上。为了确保试航成功,交通部专门成立了试航领导小组,由时任交通部副部长于眉担任组长,远洋局副局长袁之平率领工作组随黎明轮北上。鉴于当时台湾海峡两岸对峙的形势,中国人民解放军总参谋部、海军南海舰队和兄弟航运单位派出了40名各方面人员上船协助工作。广州、福州、南京、济南4个大军区和海军南海、东海、北海3个舰队的有关部队进入战备状态,积极支援配合试航。针对当时国内外的斗争形势,为万无一失,确保安全,黎明轮这次航行配备了4名船长。出发前,顾名毅船长、刘炳焕政委多次召开船舶支委会、党员会、干部会,并召开全船誓师大会,刘炳焕作了动员,深入发动群众做好思想政治工作,鼓舞士气、增强信心。 1968年4月25日,黎明轮装载11000吨糖从湛江港启航,沿着南海西部、南部边缘航行,出巴拉巴克海峡,穿过苏禄海,由菲律宾棉兰老岛北端入太平洋,再向东北驶至东经125度折向日本沿海,通过大隅海峡进入东海,这条航线在国民党当局的作战半径之外,成功地避开了敌军的扰袭。为了防止无线电波侦测暴露船舶位置,整个航程采用静默航行。按照约定,船上一般不发电报,必要时只使用简单的信号盲发。所谓盲发是一种特殊的通信手段,即在通信接收一方发信机故障或不便于开启发信机时发送无线电报。在南北航线通信中采用盲发,即不与熟悉的海岸电台在规定时间里、用规定频率进行联络,而是在不规则的时间里发送非常短促的信号,这样既能使我方海岸电台在高度侦听中接收到船舶的行踪,同时又不给敌方的侦缉系统留出能测出船舶所在位置的时间。 5月8日,经过13天的航行,黎明轮顺利抵达青岛港。翌日,青岛市在海员俱乐部召开了隆重的庆祝大会,庆祝黎明轮首航北上成功。6月2日,黎明轮离开青岛港,按原航线南下。时任远洋局局长、中远总公司经理张公忱随船同行。黎明轮行驶了12个昼夜,于6月14日安全抵达湛江港。这是新中国成立后首次进行的南北航行。黎明轮往返航行25天,航程总计9924海里。 南北航线的贯通打破了美国政府和台湾国民党当局对华南沿海实行长达20多年之久的封锁,改变了北方和华南两地船舶被分割的局面,沟通了南北海上运输渠道,促进了南北物资的交流。同时,南北航线的贯通对中国年轻的远洋船队和船员是一次很好的锻炼和考验,对充分发挥远洋船舶的作用,更好地发展远洋运输事业,完成外贸、援外任务、发展我国国民经济具有重要的战略意义。 【作者单位:集团史志办】 黎明轮北上路线 |