| 新中国最早的大型国有航运企业(附图片) |

| 发布日期:2021-05-14 作者:龚浩明 访问次数: |

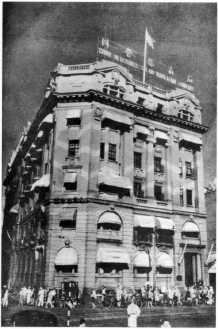

奋斗百年路 启航新征程 1949年5月28日,根据人民解放军上海市军事管制委员会主任陈毅、副主任粟裕签署的中国人民解放军上海市军事管制委员会命令,时任上海市军管会财政经济接管委员会航运处长于眉和副处长邓寅冬,奉命兼任招商局总军事代表和副总军事代表。当日,招商局召开员工大会,于眉宣布接管命令,并讲明了党的政策和“各按系统、整套接收、调查研究、逐步改造”的接管方针,要求所有员工各安职守,听候接管,同时宣布招商局正、副总经理和各部负责人留任原职。接管后的招商局成为新中国最早的大型国有航运企业。 是年6月5日,上海解放第8天,于眉在上海外滩广东路20号主持了接管仪式,由招商局总经理胡时渊办理移交手续;同时,开始具体交接工作。整个接收工作方法按照“快接、细收”的两个步骤进行,具体工作分为接收、管理、改造。在“快接”上,招商局军事总代表委派李宁、周锦文、刘延穆、王瑞峰分别为中国油轮股份有限公司、中华轮驳拖运公司、台湾航业股份有限公司上海分公司、上海航政局的军事代表,开展接管工作,并以接管日为期,封旧账、立新账。在“细收”上,成立接收委员会,下设船舶、财产、档案、码头仓库、修造船厂、油轮公司、拖驳公司7个分会。经过由下而上的接管清点,于7月30日顺利完成清点工作。 这次交接共接管船舶406艘161203总吨,其中海轮23艘57819总吨;接收员工10846人,为总人数的85%,其中招商局5363人。接管后的中华拖驳公司并入华东交通部所属的内河航运公司;中国油轮公司、台湾航业公司上海分公司和国民党善后救济总署所属的水运大队并入招商局;招商局所属的浦东机器造船厂和浦西修理所合并为修理厂。招商局员工中,除大部分船员和少数上层管理人员去台湾外,许多有专业技术的业务人员均留在上海,以后为新中国的航运事业发挥了积极作用。 上海解放以前,招商局门禁森严、等级严明,规定一般船员有事必须按级转呈,不能随意进出。解放后,招商局“衙门”打破,海员和工人可以自由进出,加上接管的军代表和党的干部平易近人,虚心诚恳,深得人心。广大海员、工人和中下级职员把军代表看成是最可信赖的人,有的主动反映情况,控诉国民党的黑暗;有的倾吐决心,要求复航复工。 军管会接管招商局后,航运处党委在招商局各部门建立了7个党支部。于眉根据船舶吨位大小和运输任务轻重,对各轮派驻了指导员和副指导员,对船舶进行接管清点,稳定船员情绪,恢复运输。 1949年7月1日,航运处颁发了《招商局军管时期船舶管理暂行办法》。办法规定:“本局船舶在军管时期完全实行军事管制,由本局总军事代表派军事代表上船进行工作,凡船员一律接受军代表领导,不得违令。”这一办法对应对战事环境、恢复江海运输、粉碎美蒋海空骚扰封锁、保护船员生命安全起到了重要作用,同时也为在船舶建立党支部,开展政治思想工作打下了基础。 上海解放,军事接管招商局等国民党官僚航运企业收归新中国人民所有,这是新中国航运发展史上的一个重大历史事件。接管工作不单纯是行政处理和技术处理,而是中国人民革命事业从获得胜利到开始建设的过程中主要的政治斗争任务。做好接管工作对新中国建设特别有意义,为此,毛主席和党中央非常重视,号召共产党员、人民政府工作人员以及解放军指战员首先要遵守纪律,以自己的模范纪律来对待接管工作,这样保证了用战争夺回的人民财产原封不动地交回给人民。接管工作既不采取急性的办法,也不采取迁就的办法,而是采取稳步前进的实事求是的接管方针。这是一种现实主义的方针,使接管工作能在极复杂的情况下顺利开展。 1950年4月1日,中央人民政府政务院的决定,对招商局进行管理体制调整,将招商局改名为国营轮船总公司,于眉任负责人,总公司设立在上海。并规定:全国公营船舶和非运输部门所经营载重量500吨以上的海轮和载重量200吨以上的长江江轮均归国营轮船总公司管理,国营轮船总公司在交通部领导下统一经营全国国营轮船业务。 【作者单位:集团史志办】 ▲上海海运前身招商局总局,1932年11月11日改名“国营招商局” |